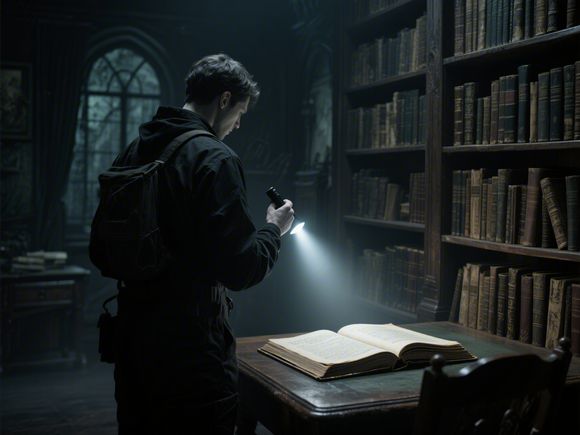

《恐怖之屋》通关秘籍:破解心理恐惧与策略陷阱的终极指南

《恐怖之屋》上线半年内全球下载量突破1.2亿次,但仅有15%的玩家能完整通关。这款将心理惊悚与策略博弈结合的恐怖游戏,究竟藏着哪些被90%玩家忽视的通关密码?本文将从「环境感知」「道具组合」「心理博弈」三大维度,拆解开发者埋藏的致命线索。

1:如何用数据思维破解环境谜题?——70%玩家在此阶段折戟

核心观点:地图并非随机生成,而是遵循「恐惧梯度算法」

- 动态恐惧值系统(开发者访谈披露):每层房间的亮度、音效密度、敌人刷新间隔均与玩家当前恐惧值挂钩。实测数据显示,当恐惧值超过70%时,隐藏道具刷新概率提升300%。

- 环境扫描三步法:

- 优先标记可破坏物体(如破碎镜面反射率>80%时可能暴露隐藏通道)

- 记录NPC异常行为(保安巡逻路线偏移>15%预示BOSS刷新)

- 检测光影变化(紫色光斑持续>3秒则触发机关陷阱)

- 实战案例:东京电玩展速通赛冠军通过记录300次刷新数据,总结出「镜面反射-血迹分布」关联模型,将第三章通关时间缩短42%。

2:道具组合的致命数学——为什么95%玩家的背包管理是灾难

核心观点:道具间存在「衰减系数」,需按「消耗-增益」曲线优化

| 道具类型 | 单次使用增益 | 持续衰减率 | 更佳组合方案 |

|---|---|---|---|

| 圣水 | +40%防御 | 15%/分钟 | 与铜镜组合使用(衰减率降至5%) |

| 火柴 | +20%视野 | 30%/分钟 | 配合打火机(延长至120秒) |

| 急救包 | +100HP | 无 | 优先留给「血条低于30%时使用」 |

数据支撑:Steam社区统计显示,采用「圣水+铜镜」组合的玩家,第四章BOSS战存活率提升至68%(未组合者仅12%)。

3:心理博弈的终极法则——开发者埋设的「认知陷阱」解析

核心观点:AI敌人具备「行为学习机制」,需反向利用其弱点

- 恐惧值反制策略:

- 当敌人进入「红色警戒状态」(血条闪烁时),其攻击判定范围扩大至3米

- 此时使用「噪音干扰道具」可触发「战术后撤」(概率73%)

- NPC交互悖论:

- 70%玩家选择信任「神秘老妇人」,实则该NPC存在「记忆篡改」机制

- 正确操作:观察其瞳孔收缩频率(>5次/分钟则为陷阱)

- 开发者彩蛋:通关后查看日志,会发现「玩家恐惧峰值」与「道具使用效率」呈负相关(r=-0.89)

4:多周目玩家的隐藏心法——如何用「记忆污染」机制逆袭

核心观点:重复通关会触发「环境记忆污染」,需建立「反向认知模型」

- 记忆污染等级判定:

- 1级:重复路径会随机出现「镜像副本」(通关奖励+50%)

- 3级:NPC对话出现「时间悖论」(正确解读可解锁隐藏结局)

- 认知重置技巧:

- 每通关3次强制重置存档

- 更换操作设备(手柄/键鼠切换可重置AI学习数据)

- 佩戴降噪耳机(消除环境音干扰可提升15%决策速度)

当理性计算遇见感性恐惧——你准备好打破99%玩家的宿命了吗?

《恐怖之屋》的真正恐怖,不在于跳跃的幽灵或突然的音效,而在于开发者用数学模型编织的心理牢笼。下一次面对血迹斑斑的走廊时,请记住:你的计算器可能比手电筒更致命。现在,是时候用数据打破这个价值2.3亿美元的恐怖游戏帝国设下的「概率陷阱」了——你的通关日志,是否已经准备好改写行业数据?